Heute war, als letzter größerer Programmpunkt an der Südküste Südafrikas, eine halbtägige Rundfahrt durch Port Elizabeth beziehungsweise Gqeberha geplant. Das Wetter versprach schonmal angemessen zu sein für diesen, gerade für Jens emotionalen Vormittag.

Unser Guide Glen Vumazonke von Pembury Tours war überpünktlich und stellte sich als Schwarzer aus einem Township vor. Was insofern spannend war, als das wir bislang nur Weiße als Guides hatten die dementsprechend auch Leute aus bestimmten, immer noch recht privilegierten Gesellschaftsschichten waren. Heute sollte es eine etwas andere Sicht geben, auch wenn in grundlegenden, meist politischen Themen die Meinungen dieser beiden Welten unserer Wahrnehmung gar nicht so weit auseinander liegen.

Glen, seinen Xhosa-Namen versuchen wir gar nicht erst zu schreiben, hat sein Auto an der Einfahrt geparkt, wir stiegen schnell ein und er fuhr uns dann in Richtung des Stadtzentrums von P.E..

Die Gegend um das heutige Gqeberha, das wir uns heute näher anschauen würden, wurde ursprünglich von Khoikhoi bewohnt, die dort Weidewirtschaft betrieben. Bartolomeu Dias landete, wieder mal, wahrscheinlich als erster Europäer im Jahre 1488 östlich der heutigen Stadt und errichtete an der Landestelle ein Steinkreuz. Dieses wurde Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden und steht heute in einem Museum in Johannesburg. Viele Jahrhunderte diente die Bucht als Versorgungsstation für Wasser, Verpflegung und Holz. Nahezu alle bedeutenden europäischen Handelsflotten kamen hier auf ihrer Reise von Europa nach Asien oder auf der Rückreise vorbei.

Im Jahre 1799 wurde der Ort von britischen Soldaten um das steinerne Fort Frederick als Schutz gegen einen möglichen Angriff der Franzosen erweitert. Das Fort ist das älteste Steingebäude der heutigen Provinz Ostkap und wurde nach dem damaligen Herzog von York benannt. Im Jahr 1820 wurde die Stadt Port Elizabeth von Sir Rufane Donkin, dem amtierenden Gouverneur der Kapkolonie, begründet. Er benannte die kleine Siedlung am Hafen nach seiner früh verstorbenen Frau Elizabeth. Nach der Ankunft von rund 4000 britischen Auswanderern entwickelte sich das Städtchen schnell zu einem Handelszentrum. 1861 erhielt Port Elizabeth den Status einer autonomen Kommune.

Ab dann gab es, wie so oft hier, wechselnde Herrscher, Regierungen, kolonialistische Strömungen und auch Konflikte. Nicht zuletzt während der Apartheid. Während dieser führte die südafrikanische Regierung natürlich auch hier die Rassentrennung gesetzlich ein und startete Programme zur physischen Trennung der Gemeinschaften sowie zur Trennung nach Klassifizierung und Gewohnheit. Die Zwangsumsiedlung der nicht-weißen Bevölkerung aus gemischten Gebieten unter der Schirmherrschaft des Group Areas Act begann 1962 und führte dazu, dass verschiedene Townships für sie gebaut wurden. Die Klassifizierung war zuweilen willkürlich, und wie in vielen anderen Orten im ganzen Land wurden viele Bürger, die offenbar gemischter Abstammung waren, zeitweise neu klassifiziert, was oft zu unangenehmen sozialpolitischen Folgen führte. Die nicht-weißen Mieter von South End und die Landbesitzer in Fairview wurden von 1965 bis 1975 zwangsumgesiedelt, da diese Gebiete als erstklassige Immobilien geschätzt wurden. Die Stadtplanung wurde als prototypische Apartheidstadt angesehen.

Als sich schwarze Südafrikaner organisierten, um Bürgerrechte und soziale Gerechtigkeit zu erreichen, nahm die staatliche Repression zu. Im Jahr 1977 wurde als ein Beispiel Steve Biko, der schwarze Anti-Apartheid-Aktivist, von der Sicherheitspolizei in Gqeberha verhört und gefoltert, bevor er nach Pretoria gebracht wurde, wo er starb.

Nach der Gründung der ANC-nahen Vereinigten Demokratischen Front im Jahr 1983 wuchs das politische Bewusstsein in den schwarzen Townships. Zahlreiche Proteste im ganzen Land und das Massaker im Township Langa bei Uitenhage hatten die Polizeipräsenz in den südafrikanischen Townships erhöht. In den Townships forderten die schwarzen Südafrikaner die Integration der öffentlichen Einrichtungen, den Abzug der Truppen aus den schwarzen Townships und das Ende der Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Nachdem die Apartheid beendet wurde, zogen immer mehr Weiße aus P.E. weg und die Stadt begann immer mehr zu verfallen. Die gleichzeitig abbauende südafrikanische Automobilindustrie beschleunigte diesen Verfall noch.

Im Jahr 2000 wurde Port Elizabeth zusammen mit Uitenhage und Despatch zur Nelson Mandela Metropolitan Municipality zusammengeschlossen, die später in Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality umbenannt wurde. Etwa zu dieser Zeit wurden auch sehr große Investitionsprogramme aufgelegt, welche Teilerfolge bringen sollten.

Die Stadt wurde im Februar 2021 in Gqeberha umbenannt. Dies ist der Xhosa-Name für Walmer Township, das älteste Wohngebiet der Stadt.

Die Region ist, wie gesagt, Schwerpunkt der südafrikanischen Autoindustrie und wird auch das „Detroit Südafrikas“ genannt. 37 Kilometer entfernt in Uitenhage befindet sich ein Werk des Volkswagen-Konzerns, mit rund 6500 Beschäftigten das größte in ganz Afrika. Neben VW haben sich auch General Motors, Ford, Continental oder Johnson & Johnson in der Gegend angesiedelt. Auch gibt es hier einige große Prouktionsstätten medizinischer Produkte (zum Beispiel zwei für Afrika sehr wichtige Werke für die Corona-Impfungen) und auch das größte Süßigkeiten-Werk, früher zu Cadbury gehörend, liegt in P.E..

Wichtigster Automobilhersteller in der Stadt war General Motors seit der Gründung der Marke GM Ranger in den 1960er Jahren. Seit dem Niedergang der Marke Ranger wurden dort Fahrzeuge der Marken Chevrolet und Opel montiert.

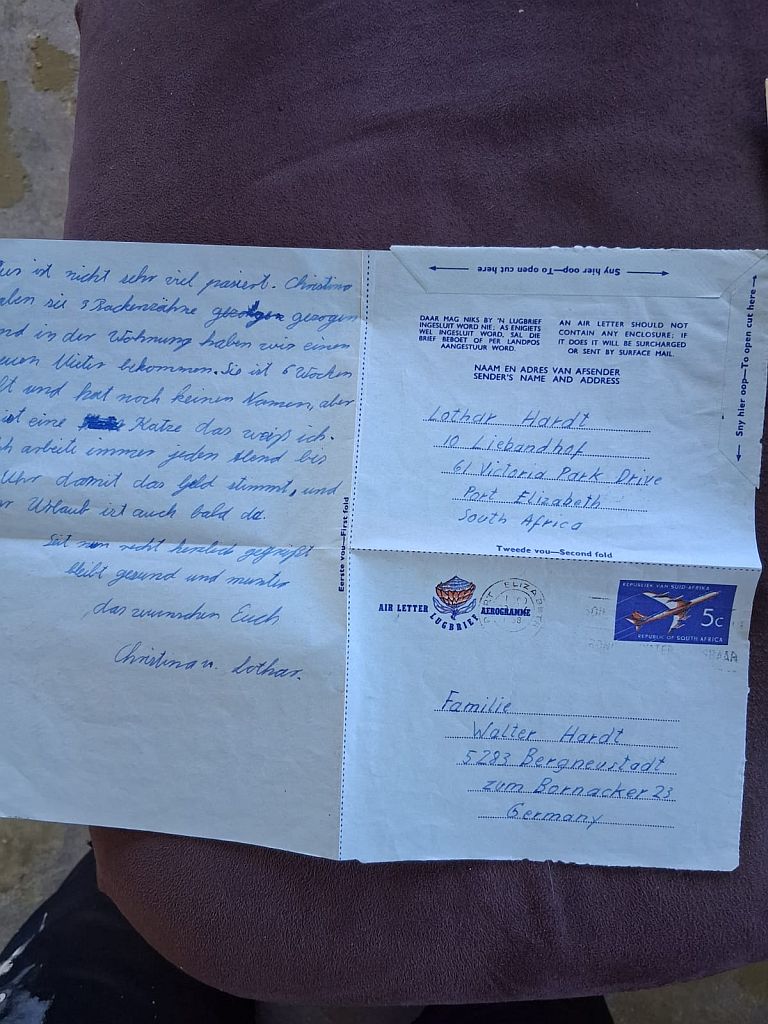

Letzteres war auch der Grund, dass Christina Mantey und Lothar Hardt, Jens Eltern, Ende der 50er Jahre unabhängig voneinander ein Angebot annahmen, nach Südafrika auszuwandern und hier eine Arbeit als technische Zeichnerin beziehungsweise als Werkzeugmacher anzunehmen.

Bevor wir aber ein, zwei der von Jens Bruder und Jens herausgefundenen Adressen anfuhren, erzählte Glen etwas von der grundlegenden Geschichte der Stadt, die ebenfalls einen großen muslimischen Anteil bietet. So wurden auch hier sehr früh schon Moscheen gebaut und nach eine gewissen Zeit auch ein muslimischer Friedhof, der heute nicht mehr für neue Bestattungen verwendet wird.

Ausgestiegen sind wir hier nicht, unter anderem weil die Tour mit 2 Stunden sehr knapp geplant war und andererseits weil es hier viele nicht sehr sichere Stadtteile gibt.

Daneben wurden auch sportliche Themen angesprochen, so zum Beispiel Cricket, denn Gqeberhas St George’s Park ist das älteste Test-Cricket-Stadion Südafrikas und eines der Heimstadien der südafrikanischen Cricket-Nationalmannschaft.

Rugby, soviel vorneweg, spielt hier keine große Rolle mehr, den die aus den frühere Eastern Province Rugby gebildeten Southern Kings nahmen zwar ab der Saison 2013 sogar an der internationalen Super Rugby Liga teil, wurden aber aus wirtschaftlichen Gründen vom Verband South African Rugby Union abgestuft. Nichts desto trotz gibt es aber auch hier viele, viele kleine Rugbyteams und auch Schul-Rugby spielt selbstverständlich noch eine bedeutende Rolle. Allerdings eben kein Team, was auf nationaler oder sogar internationaler Ebene Bedeutung hat.

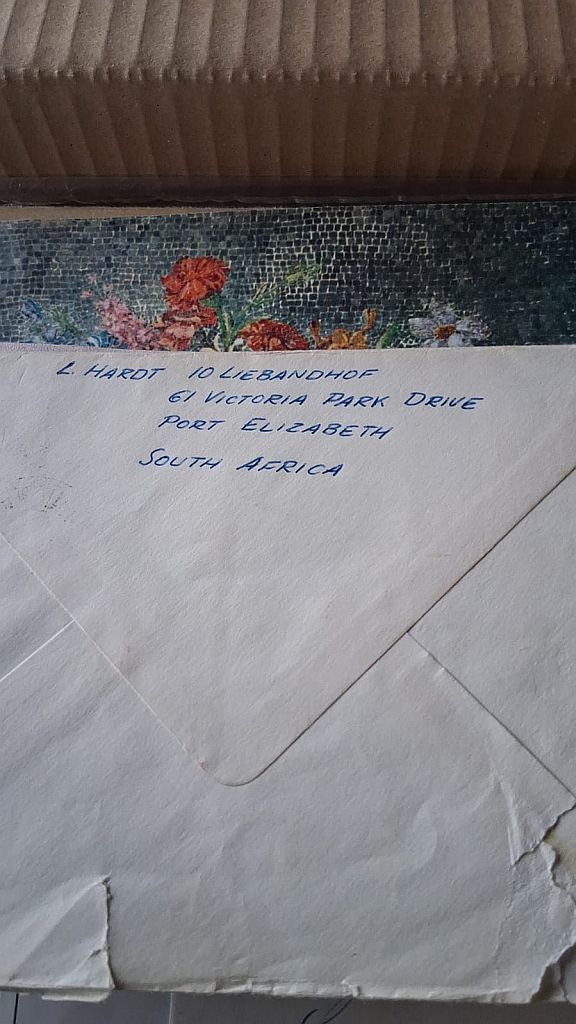

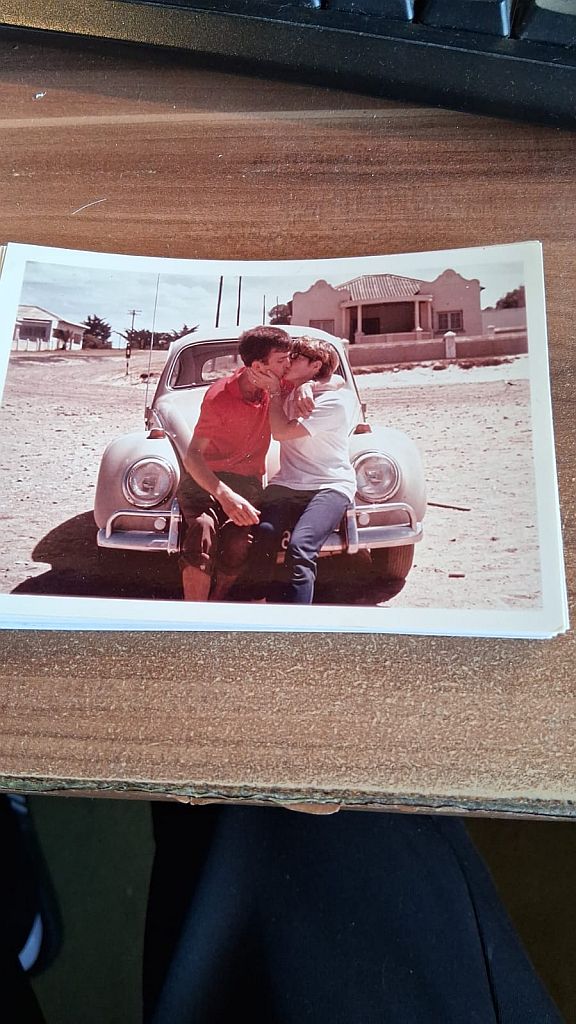

Nun aber zur Geschichte der Familie Hardt, denn nachdem sich Jens Eltern dann irgendwann bei einer Party kennengelernt haben (der Legende nach hat Jens Vater Lothar der jungen Christina einen Stuhl angeboten, um sie so näher kennenzulernen), verliebten sie sich ineinander und zogen bald zusammen. Und die Adresse, wo sie unserer Recherchen nach am längsten gelebt haben, war tatsächlich hier im Liebandhof am Victoria Park Drive.

Nachdem sie in Südafrika gearbeitet und Region sowie die Garden Route erkundet haben, heirateten die beiden dann 1969 in Berlin, zogen dann aber erst wieder einmal zurück nach Südafrika. Ihre jeweiligen Schwiegereltern lernten sich übrigens erst gegenseitig bei der Hochzeit kennen.

Viele Briefe zeigen, wie eng und doch wie weit die Verbindung nach Deutschland war. Hier ein Brief von Jens Vater an seine Eltern in Bergneustadt. Viele Briefe, Pakete und Tonbänder gingen auf der Reise verloren, etwas, was auch heute noch ein Problem bei Postkarten ist. Damals aber eher der Infrastruktur geschuldet, heute eher der Korruption.

Und jetzt war Jens auch mal da, wo seine Eltern gelebt haben und wovon sie oft mit träumenden Augen erzählt haben. Glen stand grinsend daneben und meinte nur: Deine Eltern haben anscheinend extra für den ersten schönen Tag seit Wochen gesorgt! 🙂

Viele Gedanken gingen Jens hier durch den Kopf, dabei sehr viel Schönes.

Beim Wegfahren kam Jens auf einmal eine Geschichte seines Vaters im Kopf. Der hatte nämlich seiner Erinnerung nach oft erzählt, dass er nach Feierabend zwei bis dreimal die Woche zum Fußball gegangen ist und dies wohl auf einem Platz direkt neben der Wohnung getan hat. Und auf einmal war da auch ein Platz gleich um die Ecke, also könnte dies wohl der Ort gewesen sein, wo das folgende Foto entstanden ist.

Also hielten wir noch einmal kurz an und Glen suchte nach alternativen Orten, wo Jens Papa gespielt haben könnte. Da aber sonst nichts in der Nähe war oder gewesen sein kann, muss das wohl der Platz gewesen sein.

Irgendwie war es für Jens aber auch komisch hier zu stehen und sich an seine Ende 2021 verstorbenen Eltern und die ganzen Geschichten zu erinnern. An so vieles, was sie erzählt haben und noch mehr an das, was vergessen oder niemals erzählt wurde.

Aber es war gut und richtig hier her zu kommen, auch um ein bisschen Abschluss zu finden. Denn hierhin wollten Christina und Lothar eigentlich immer mal wieder zurück reisen, nur um sich alles nochmal anzuschauen. Und wenn Jens eines gelernt hat, dann: Dinge Aufschieben ist selten gut, am Ende ist das Leben doch kürzer als man glaubt.

Die beiden haben Südafrika auf jeden Fall in einer vorwiegend guten Erinnerung gehabt, auch wenn sie dann 1970 wieder nach Berlin zurück gekehrt sind, da die Stimmung im Land schlechter wurde und außerdem ein kleiner Hardt unterwegs war, Jens Bruder nämlich. Aber Südafrika war immer ein großer Teil ihrer Geschichte und sollte es immer bleiben.

Weitere Adressen wie die in Uitenhage, wo sie beide gelebt haben, oder die in Newtonpark, wo Jens Papa gelebt hat, oder auch die Arbeitsstätten wie das „GM Technical Center“, wo Jens Mama gearbeitet hat, haben wir dann gar nicht mehr angefahren, weil sie einerseits zu weit weg waren und andererseits auch völlig neu gebaut wurden. Und ausreichend emotional war dieser Ort schon für sich.

Glen sortierte dann also seine Standard-Tour nochmal neu und fuhr uns, während er auch seine Lebensgeschichte teilte, durch die Stadt. Dabei zeigte er immer wieder auf historische oder anders bedeutsame Gebäude und erklärte vieles.

Wir müssen sagen, dass diese Erfahrung auf vielen Ebenen besonders war. Erstens ist P.E. jetzt keine so gewöhnliche Touristen-Destination, denn die Stadt hat, analog zu Detroit, einen enormen Niedergang zu verzeichnen. Die vorwiegend „weißen“ Stadtteile sehen noch recht gut und wohlhabend aus, der Rest dagegen wirkt teilweise sehr verkommen und kaputt. Und Glens Geschichten trugen ihren Teil dazu bei, denn seine Eltern kommen aus dem Nichts, er ist der erste in der Familie, der es halbwegs aus dem Township heraus geschafft hat. Trotzdem ist sein Leben von so viel Armut und auch Gewalt gekennzeichnet, dass uns klar wurde, dass Südafrika als Gesellschaft noch einen langen, langen Weg vor sich hat.

Als ein Beispiel nur diese Überführung: Auf den Beton-Rändern waren eigentlich noch eine Art Leitplanken aus Metall. Die wurden aber Stück für Stück geklaut, weil man damit eben Geld machen kann. Und so sieht es in vielen Teilen der Stadt aus.

Trotzdem lachte Glen viel und den Namen „the friendly city“ trägt P.E. wohl auch völlig zu Recht.

Etwas, was wir an vielen Orten gehört haben, war die WM 2010. Die wurde von vielen mit „das war damals so schön“ beschrieben, fast so wie das deutsche Sommermärchen 2016. Und P.E. war keine Ausnahme, denn die Umgebung um das Stadion war mit die sauberste, die wir im Stadtzentrum zu Gesicht bekamen.

Das Nelson-Mandela-Bay-Stadion ist das Rugby- und Fußballstadion der Stadt und wurde anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 erbaut. Es bietet 46.000 Plätze und trägt aufgrund der Dachkonstruktion den Spitznamen „The Sunflower“. Der architektonische Entwurf stammt übrigens von einem Architekturbüro aus Hamburg.

Glen bestand darauf hier ein Foto von uns zu machen!

Ansonsten gab es hier sehr oft den Hinweis jetzt doch bitte nicht zu offensichtlich Fotos zu machen. Oder im Stadtzentrum sogar „I will not let you out here, it is too dangerous!“

In der Innenstadt fanden wir dann diese Marktstände. Früher war hier ein wilder Markt, wo allerdings die Händler ihre Waren immer morgens hin und abends wieder zurück transportieren mussten. Um hier zu unterstützen wurden von der Stadt diese Schränke installiert, die jeder Händler nutzen kann, wenn sie oder er mag. Allerdings findet hier auch viel Diebstahl statt und es wurden einige der Schränke auch durch Vandalismus beschädigt.

Die ganze Gegend war super lebhaft, allerdings sah man sehr, sehr wenige Weiße.

Auch hier sollten wir besser nicht aussteigen, sondern dezent Fotos aus dem Auto heraus machen.

Gleiches galt auch für die Gebäude aus der britischen Besatzungszeit, hier also nun ein paar Details zur Geschichte der Stadt.

1799, zur Zeit der ersten britischen Besetzung der Kolonie während der napoleonischen Kriege, errichteten die britischen Truppen ein Steinfort, das nach dem Herzog von York Fort Frederick genannt wurde. Dieses Fort, das eine mögliche Landung französischer Truppen verhindern sollte, wurde errichtet, um das Gelände des späteren Port Elizabeth zu überwachen. Das Fort ist heute als Denkmal erhalten und wir würden es später noch besuchen.

Von 1814 bis 1821 gehörte die Farm Strandfontein südlich des Gqeberha-Flusses einem Kolonialisten namens Piet Retief. Er wurde später ein Voortrekker-Führer und wurde 1837 vom Zulu-König Dingane bei Verhandlungen über Land mit schätzungsweise 500 Männer, Frauen und Kinder seiner Gruppe getötet. Frederik Korsten, nach dem der Vorort Korsten benannt ist, besaß nach Retief die Farm Strandfontein. Dieses Gebiet wurde später zu Summerstrand, einem Vorort am Strand wo ja auch unser Guest House lag, ausgebaut.

Im Jahr 1820 kam eine Gruppe von 4.000 britischen Siedlern auf dem Seeweg an, die von der Regierung der Kapkolonie ermutigt wurden, eine Siedlung zu gründen, um die Grenzregion zwischen der Kapkolonie und dem Volk der Xhosa zu stärken. Zu dieser Zeit wurde die Hafenstadt von Sir Rufane Shaw Donkin, dem von 1820 bis 1821 amtierenden Gouverneur der Kapkolonie gegründet. Der Diplomat Edmund Roberts besuchte Gqeberha in den frühen 1830er Jahren. Roberts stellte fest, dass Gqeberha in den 1820er Jahren „vier Häuser besaß, während es jetzt über hundert Häuser hat und die Einwohnerzahl auf über zwölfhundert Personen geschätzt wird“.

Die britische Garnison von Gqeberha erlebte 1825 die Ankunft von weiteren 500 Siedlern, darunter Pfarrer Francis McClelland, der im selben Jahr zum Kolonialkaplan ernannt wurde. Die römisch-katholische Kirche errichtete 1847 in der Stadt das Apostolische Vikariat des östlichen Distrikts am Kap der Guten Hoffnung.

Gqeberha, das damals Port Elizabeth hieß, erhielt 1861 den Status einer autonomen Gemeinde. In den Folgejahren wechselten die Machtverhältnisse immer mal wieder, die Briten behielten aber auch durch die von ihnen errichteten Gebäude wie die „Public Library“ einen dominanten Status.

Hier zeigte sich aber auch, dass sich seit der Zeit von Jens Eltern, zumindest in der Innenstadt, recht wenig verändert hat. Glen meinte auch, dass viele Gebäude, gerade aus der Hochzeit der Autoindustrie, noch erhalten sind. Wer weiß was Christina und Lothar alles wiedererkannt hätten.

Dieses imposante Gebäude, das an ein rheinisches Schloss erinnert, wurde 1897 von H. S. Greaves von der Abteilung für öffentliche Arbeiten der Kapkolonialregierung entworfen. Errichtet wurde es von J. Kholer and Sons als Postamt und 1902 vollständig fertiggestellt. Heute ist das Gebäude, wie viele im Stadzentrum, mehr oder weniger unbenutzbar. Hier gab es beispielsweise sehr umfangreiche Wasserschäden, die das Mauerwerk schwächten und Teile des Stuckes im Ballsaal zerstörten, sowie schwere Schäden an der Fassade der Baakens Street verursachten.

Vor dem Postamt steht der Nachbau des Kreuzes von Dias, was bei seiner Landung in 1488 hat aufstellen lassen.

Aussteigen war nicht, es war auch viel verschlossen und verriegelt. Schade eigentlich, denn ein bisschen aufbereitet hätte das schon einen sehr hohen touristischen und historischen Wert hier alles.

Als nächste fuhren wir dann am Fort Frederick vorbei, wo wir erst aussteigen durften nachdem sich Glen versichert hatte, dass Security anwesend war.

Fort Frederick wurde 1799 an einem natürlichen Aussichtspunkt mit Blick auf die strategisch wichtige Algoa-Bucht errichtet. Benannt nach Frederick, Duke of York and Albany, Oberbefehlshaber der britischen Armee, wurde es von Truppen errichtet, die hierhin geschickt wurden, um eine mögliche Landung französischer Truppen zu verhindern. Ein Ereignis, das oft als Beginn der britischen Herrschaft in der Kapkolonie angesehen wird.

Die „Bucht mit frischem Wasser“, wie Algoa Bay genannt wurde, liegt an der Mündung des Baakens River, die Bucht erstreckt sich vom Baakens River bis zum Stadtrand des heutigen Port Elizabeth. Als die ersten Siedler 1820 in Port Elizabeth ankamen, war das Fort bereits gut etabliert.

Das Fort besteht aus dem Pulvermagazin und dem Blockhaus, dessen oberes Stockwerk aus Holz nicht mehr erhalten ist. Die ursprüngliche Bewaffnung bestand aus zwei 8-Pfünder-Geschützen und einer 5,5-Zoll-Haubitze. Die Museumssammlung umfasst heute auch eine Reihe von Vorderladern aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – das haben wir uns aber nicht angesehen. Stattdessen hat uns Glen ein wenig über die zu sehenden Stadtteile erzählt und wir haben auch ein bisschen über aktuelle Politik gequatscht.

Alles in allem ein schönes Fort, gut erhalten und überraschend wenig touristisch ausgeschildert. Im Grunde genommen stehen vor dem Tor drei Wachleute und den Rest muss man sich selber erarbeiten. Gut, dass wir einen Guide dabei hatten. Auf der Grünfläche vor dem Fort saßen zwei Damen mit ihren Hunden und man konnte fast glauben in einer europäischen oder nordamerikanischen Stadt zu sein. Beim Hinausgehen wurde man aber dann schnell daran erinnert wo man ist, denn ein Sicherheitsmann kam bis zum Auto mit, weil zwei sehr interessiert aussehende Gruppen sich an einer Straßenecke versammelt haben. Mehr war aber auch nicht.

Weiter ging es durch ein paar Stadtteile mit alten Häusern im Kolonial-Stil und einigen schönen Wandmalereien.

Nächster Programmpunkt war das Donkin-Reservat. Das darauf stehende Donkin-Denkmal ist eine vierseitige Steinpyramide, die auf Veranlassung von Sir Rufane Donkin zum Gedenken an seine Frau Elizabeth Donkin, geborene Markam, errichtet, die 1818 in Indien starb. Die Pyramide ist 10 Meter hoch und wurde aus einheimischem Stein errichtet. Sie wurde 1938 von der South African Historical Monuments Commission zum nationalen Denkmal erklärt. Die Pyramide trägt die folgende Inschrift: „Im Gedenken an eines der vollkommensten menschlichen Wesen, das der darunter liegenden Stadt ihren Namen gegeben hat“.

Neben der Pyramide steht ein 1861 erbauter Leuchtturm, der den darunter liegenden Hafen bedient.

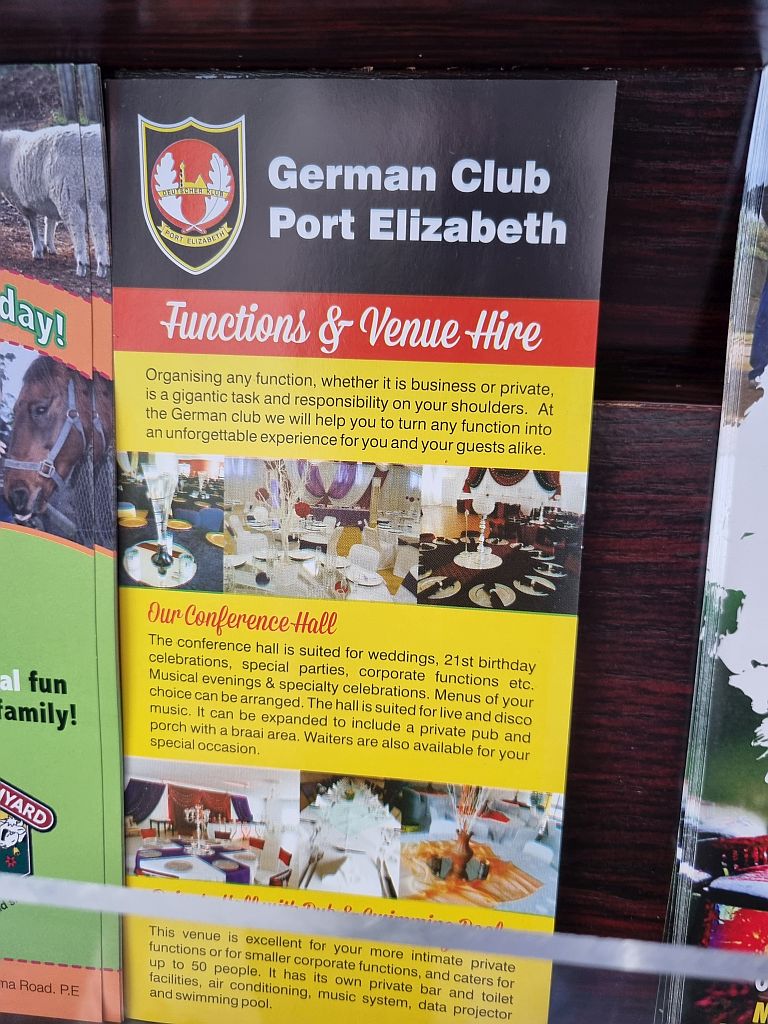

Die Silhouette des Donkin-Denkmals und des Leuchtturms wurde als Symbol für die Stadt Port Elizabeth verwendet, so zum Beispiel im Logo des Deutschen Clubs, wie wir in der kleinen Tourist-Info sehen durften.

Auf dem Boden liegt ein schönes Mosaik mit traditionellen und aktuellen Darstellungen des Lebens in P.E. – Teile waren davon leider etwas in Mitleidenschaft gezogen worden, aber hier bekam man einen schönen Überblick über die Facetten der Stadt.

Auch Nelson Mandela hat hier sein Denkmal bekommen, leider wurde auch hier die Darstellung Opfer eines Metalldiebes. Was zeigt, wie stark hier doch die Armut ist, dass selbst nicht einmal vor dem „Vater der Nation“ beziehungsweise seiner Darstellung Halt gemacht wird.

Interessant war hier ein Satz von Glen, der meinte „In meinem Township gibt es nicht wenige, die der Apartheid auch gute Aspekte abgewinnen können. Damals war nicht alles schlecht, heute ist bei weitem nicht alles ok. Schade, dass man immer noch nur Schwarz und Weiß sieht …“ – ein wahrer Satz auch für andere Regionen der Welt.

Das Donkin-Denkmal schauten wir uns dann nur kurz an, weil Glen uns noch zum ältesten erhaltenen Haus der Stadt bringen wollte, weil hier ein kleines, aber feines Volksmuseum zu finden ist. Von Außen nicht unbedingt sichtbar.

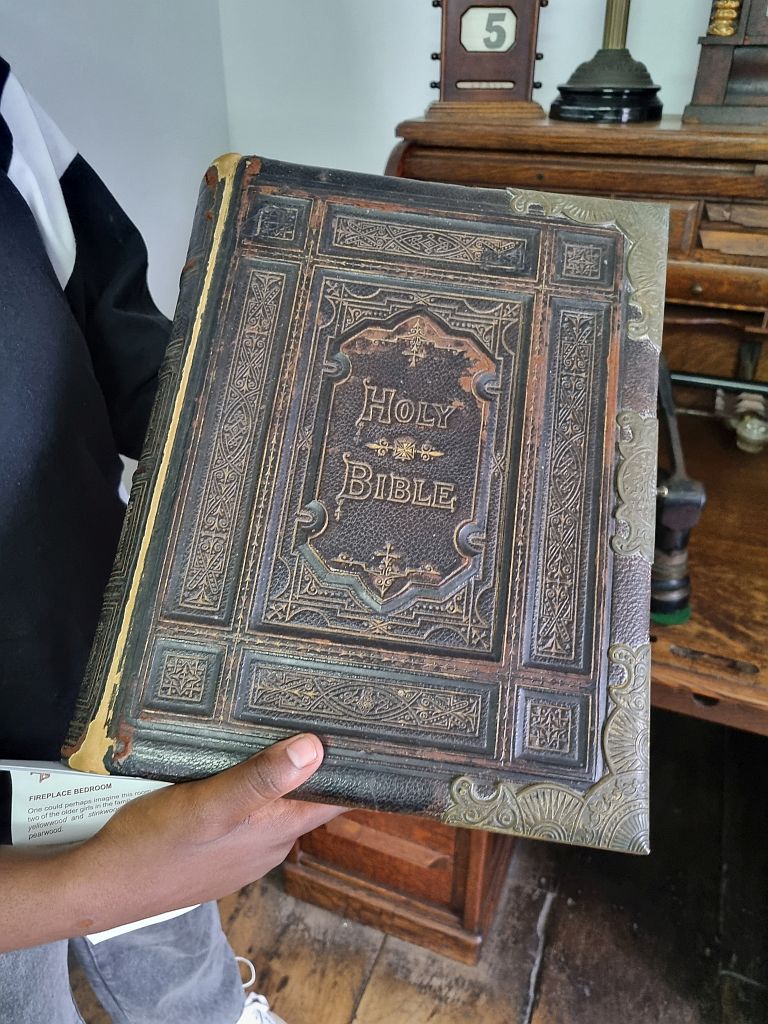

Das Haus wurde 1832 erbaut und innen drin war dann aber alles voller sehr, sehr alter Ausstellungsstücke. Fast alles ohne Schilder und sonstigen Beschreibungen, es war einfach ein Haus mit vielen alten Dingen. Eine nette Dame führte uns dann auf Drängen von Glen etwas herum, Eintritt mussten wir keinen zahlen. Dafür haben wir am Ende ein gutes Trinkgeld gegeben, denn das war echt interessant.

Dieser Stuhl hier beispielsweise ist knappe 200 Jahte als und wurde vom irischen Geistlichen, Reverend Francis McCleland, der im November 1827 das Grundstück für drei Pfund und drei Shilling gekauften Grundstück das Haus errichtete.

Das im georgianischen Stil erbaute Haus ist wie gesagt eines der ältesten noch erhaltenen Wohnhäuser in Port Elizabeth. Es ist im frühviktorianischen Stil (1840 bis 1870) eingerichtet und spiegelt das häusliche Leben des neunzehnten Jahrhunderts in Port Elizabeth wider. Die Sammlung von überwiegend englischen Möbeln und Haushaltsgegenständen wurde größtenteils gespendet. Die Historische Gesellschaft restaurierte das Haus im Jahr 1965, und 1968 wurde es als Museum eröffnet.

Und so stromerten wir mit unserer Führerin, deren Namen wir leider vergessen haben, und Glen durch das Haus und schauten alles mögliche an.

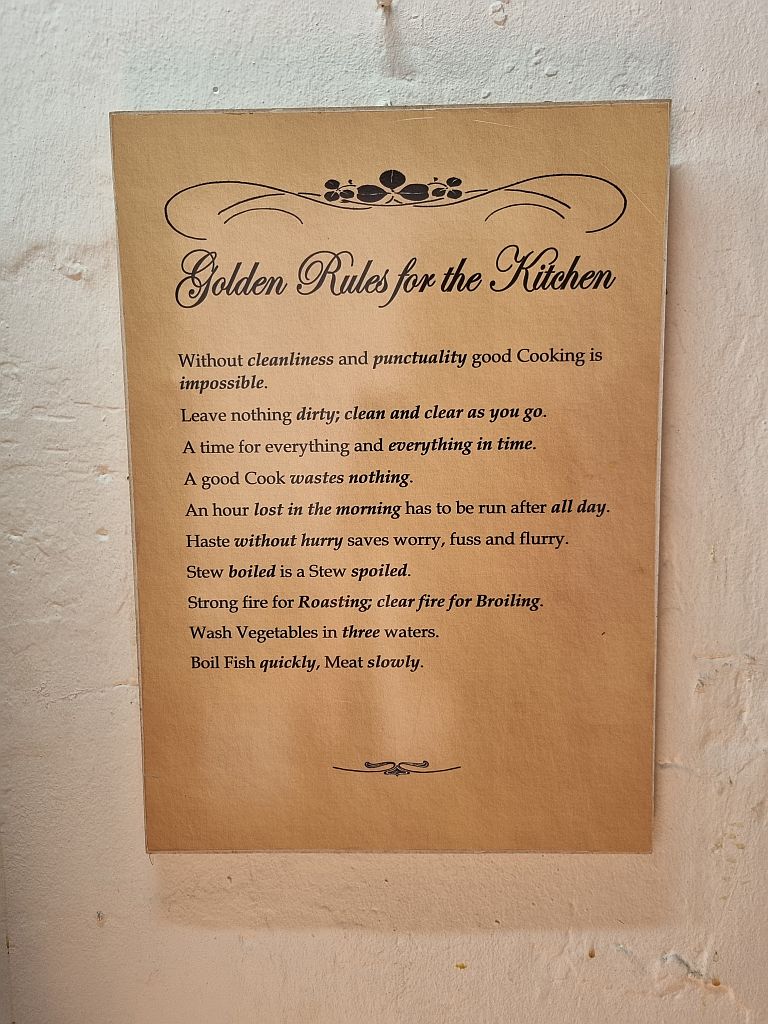

Für die Bediensteten gab es sehr „hilfreiche“ Hinweise. „Haste without hurry saves worry, fuss and flurry“ merken wir uns auf jeden Fall, sorry für unser soziales Umfeld, wenn das irgendwann nervt … 😉

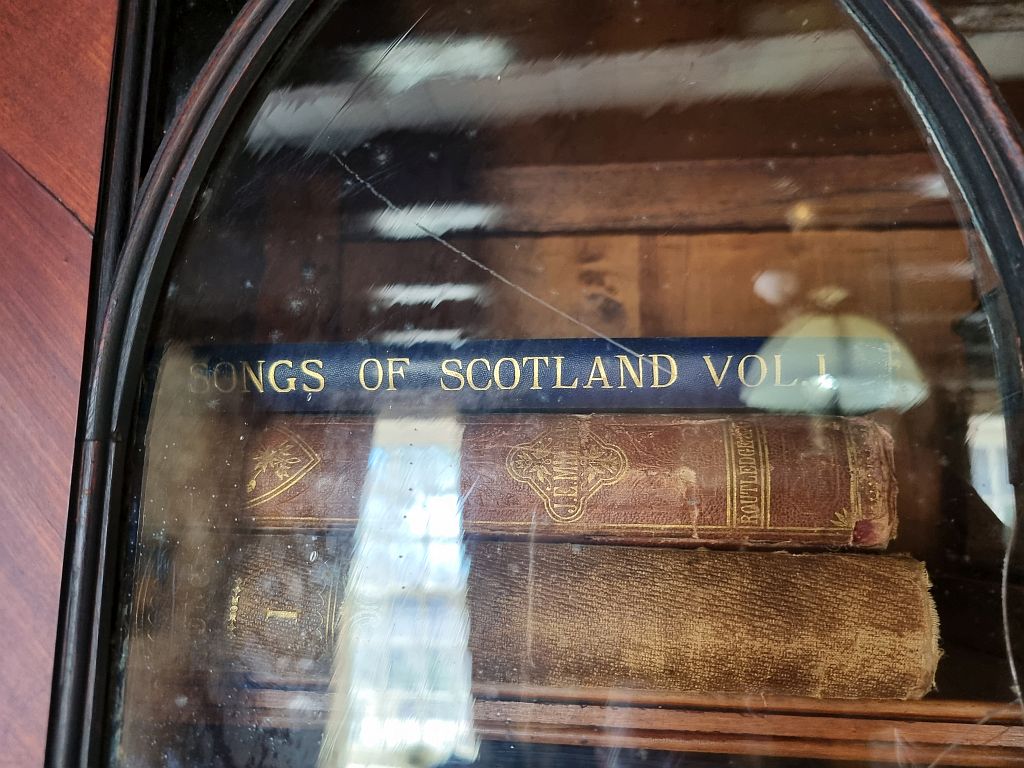

Sympathisch! Gerade, wenn man weiß, dass viele schottische Volkslieder Einfluß in kölsche Karnevalslieder fanden.

Im Keller standen noch mehr Geräte der damaligen Zeit herum.

Die meisten nahm unsere Guide in die Hand und probierte sie einfach aus beziehungsweise demonstrierte sie uns.

Neben Alltagsgegenständen dann auch viel Persönliches wie diese Übungs-Stickerei. Unser Guide dazu: Naja, Netflix oder Amazon Prime hatten die halt damals nicht, da musste was anderes her …“.

Als Abschluss entdeckten wir dann noch das hier – Home es wo ´dr Dom es!

Und dann ging es zurück zum Guest House. Ein toller Vormittag, ein toller Gang in die Vergangenheit von Jens Familie und eine sehr interessante Stadt. Detroit kommt ja langsam auch aus dem Niedergang heraus und erfindet sich neu, wir hoffen, dass es Port Elizabeth oder Gqeberha auch so gehen mag.